Ada beberapa metode untuk memperkirakan debit banjir (laju aliran puncak). Metode yang dipakai pada suatu lokasi lebih banyak ditentukan oleh ketersediaan data. Secara umum, metode yang umum dipakai adalah (Suripin,2004) :

A. Metode Rasional

Metode untuk memperkirakan laju aliran permukaan puncak yang umum dipakai adalah metode Rasional USSCS (1973). Metode ini sangat sederhana dan mudah penggunaanya, namun pemakaiannya terbatas untuk DAS-DAS dengan ukuran kecil, yaitu kurang dari 300 ha (Goldman et al.,1986).

Metode rasional dikembangkan berdasarkan asumsi bahwa hujan yang terjadi mempunyai intensitas seragam dan merata di seluruh DAS selama paling sedikit sama dengan waktu konsentrasi (tc) DAS.

A. Metode Rasional

Metode untuk memperkirakan laju aliran permukaan puncak yang umum dipakai adalah metode Rasional USSCS (1973). Metode ini sangat sederhana dan mudah penggunaanya, namun pemakaiannya terbatas untuk DAS-DAS dengan ukuran kecil, yaitu kurang dari 300 ha (Goldman et al.,1986).

Metode rasional dikembangkan berdasarkan asumsi bahwa hujan yang terjadi mempunyai intensitas seragam dan merata di seluruh DAS selama paling sedikit sama dengan waktu konsentrasi (tc) DAS.

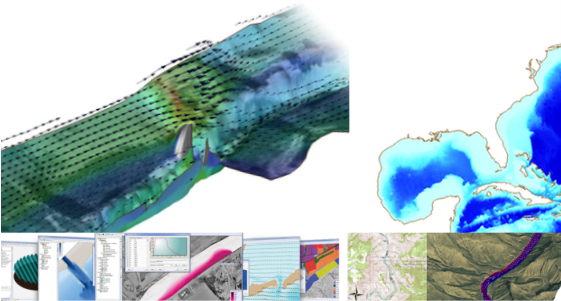

Gambar . Hubungan curah hujan dengan aliran permukaan untuk durasi hujan yang berbeda.

Gambar diatas menunjukkan bahwa hujan dengan intensitas seragam dan merata seluruh DAS berdurasi sama dengan waktu konsentrasi (tc). Jika hujan yang terjadi lamanya kurang dari tc maka debit puncak yang terjadi lebih kecil dari Qp, karena seluruh DAS tidak dapat memberikan konstribusi aliran secara bersama pada titik kontrol (outlet). Sebaliknya jika hujan yang terjadi lebih lama dari tc, maka debit puncak aliran permukaan akan tetap sama dengan Qp.

Gambar diatas menunjukkan bahwa hujan dengan intensitas seragam dan merata seluruh DAS berdurasi sama dengan waktu konsentrasi (tc). Jika hujan yang terjadi lamanya kurang dari tc maka debit puncak yang terjadi lebih kecil dari Qp, karena seluruh DAS tidak dapat memberikan konstribusi aliran secara bersama pada titik kontrol (outlet). Sebaliknya jika hujan yang terjadi lebih lama dari tc, maka debit puncak aliran permukaan akan tetap sama dengan Qp.